教師の困った!生徒の困った!

を助ける「伝え方」「聞き方」

今年度もオンライン形式で、9月23日(祝・火)9時〜12時に実施しました。

日本各地から約50名の方のご参加がありました。

4名の発表者からは、中学校の部活動での事例、保育現場での保護者対応や園児との関わり、授業中に私語を話している児童への対応と同僚との関係作り、中学校でのクラスのルール決めの事例など、現場の様子がありありと浮かぶ実践報告でした。

参加者は各発表後にグループに分かれてディスカッションを行いました。

限られた時間ではありましたが、発表内容に対する質問や感想などが活発に出されました。

最後の全体シェアでは、初参加の方々から教師学を学んでみたいとの感想も出ました。参加者それぞれにとって学びを深める時間となりました。

< 実践者の事例発表 >

I.岡本 沙織さん(広島県公立中学校教諭)

テーマ「困ったを解決に!〜能動的な聞き方を使って〜」

●猪突猛進タイプで、何かあるとすぐに激昂して日頃から気がかりな生徒とのやりとりを「能動的な聞き方」で対応した事例を紹介。困っているのは誰か?と考え、困っているのは教師である私ではなく生徒だ!と認識すると落ち着いて生徒の話を聞くことができた。

結果、生徒は自分を語ることにより、気持ちや思いを理解してもらえて落ち着き、やがて解決策を自分で見つけ解決できた事例を発表。

*今回のこの場面だけでなく、日頃から教師が生徒との信頼関係を丁寧に築いて来られたからこそ、困ったときには生徒が先生を頼り、相談をしに来られるのですねとの感想も参加者から出ました。

II.八ツ田 真喜子さん(東京都私立保育園保育士)

テーマ「保護者とのより良い関係作り〜能動的な聞き方を活用して〜」

●我が子の発達に不安や悩みを抱える保護者との面談で「能動的な聞き方」を意識して対応することで、保護者の緊張が和らぎ、不安が軽減していく様子を紹介。また、子どもの行動には理由があると考え、その理由を聞いて確認すること、日頃から子どもの気持ちを丁寧に聞くことを大切にしている。

*普段から振り返りと継続していくことを大切にしているとお聞きし、更に職員全員が『教師学基礎講座・保育編』を受講されている園でもあり、大変心強いと感じました。ゴードンメソッドを学んだおかげで、保育士としてだけでなく、子育てや家族、友人との関係作りにも生かされ、自分の中にぶれない軸になっていますとの感想がとても印象に残りました。

III.中森 千穂さん(東京都公立小学校 図工専科)

テーマ「教師学を場面に応じて使ってみたら…」

●事例1授業中に騒がしい子どもたちに「わたしメッセージ」を伝える

●事例2「やる気がしない」と言う子どもの気持ちに寄り添い、私の思いも伝える

●事例3新任の先生との話し合いに「わたしメッセージ」と「能動的な聞き方」を活用

自分をしっかり感じて自分の感情などを正直に伝える「わたしメッセージ」の効果と、状況により「能動的な聞き方」を活用した事例を発表。

更に、教師と子どもがお互いを尊重し、言葉を交わすことが問題解決に向かうことを体験。子どもが納得して授業に熱心に取り組む変化が起きた様子、教師同士も互いに理解し合い、その場の雰囲気もがらりと変化したと報告。

*これらの事例を通して、あらためて教師学は現場の状況に合わせて、子どもにも教師間にも活用できるのだと実感する機会となりました。そして「伝える」、「聞く」の双方向のコミュニケーションの効果と大切さを再認識しました。

IV.枝村 組子さん(神奈川県私立中高一貫校教諭)

テーマ「私の求めるクラスのつくり方で実現―規則設定の第三法を活用して―」

●皆が満足できる解決策を一緒に考える「第三法(勝負なし法)」で教室掃除のルールを決めた事例を発表。46人の生徒と教師が互いの欲求を明確にして、どんなアイデアも評価、否定されることなく出し合って、全員が納得のいく解決策を見つけていく様子と、その後の生徒の変化、教師自身の変化を紹介。

*このルール作りの後、今度は生徒が議長になって次の話し合いを第三法で行なったと伺い、教師の実践は生徒に大きな影響力を与え、これから大人になっていく生徒の生きる力になることを痛感しました。

< 参加者の声(アンケートより一部抜粋) >

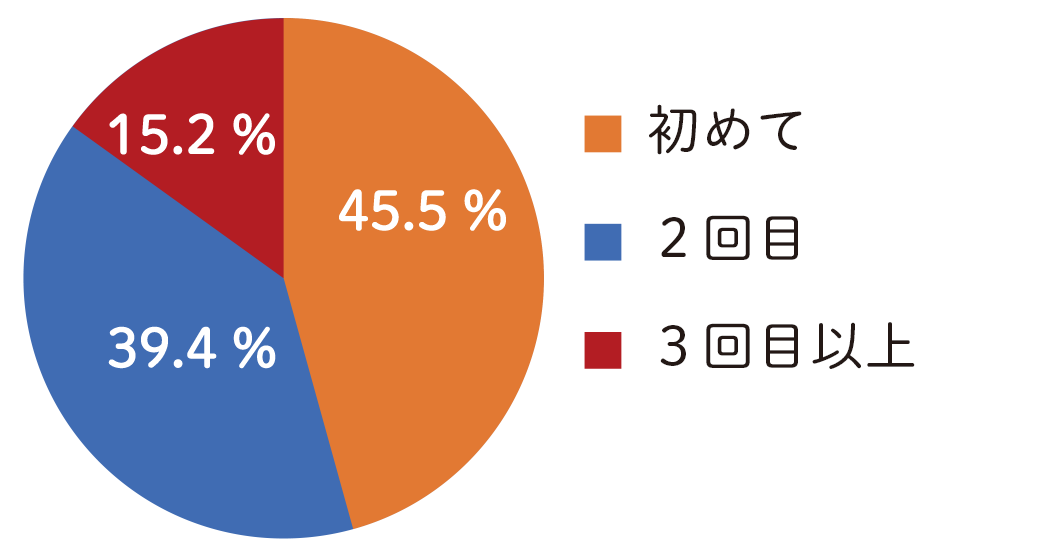

- <教師学事例研究会へのご参加は>

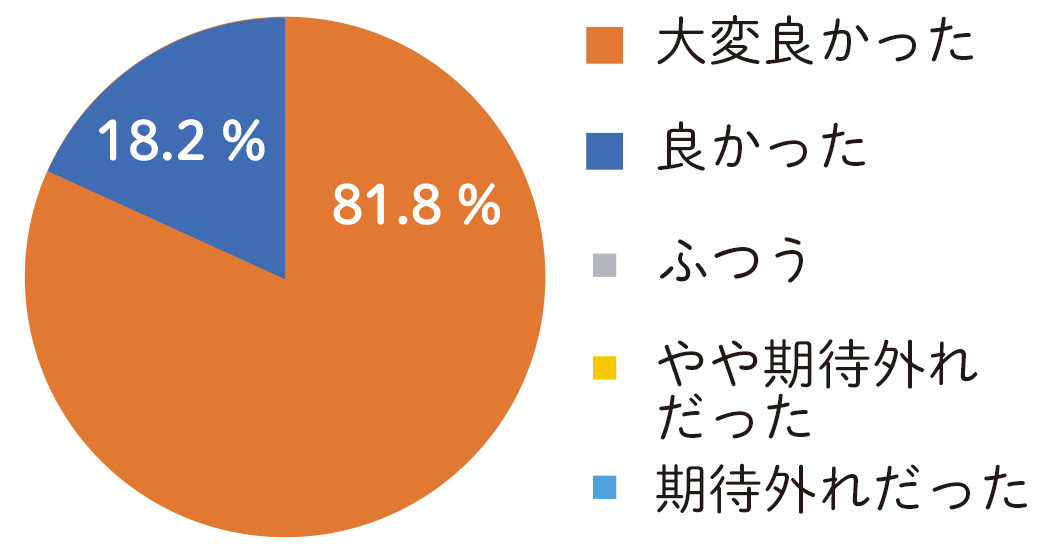

- <今回の「教師学事例研究会」はいかがでしたか>

改めて目の前にいる子どもや生徒を大切にするということを感じました。

教師がゴードンメソッドを日々使うことの効果、影響力を感じました。発表者の先生方が、生徒との対等な関係を築き、信頼関係を築くために活かされてきたことも感じられ、改めてゴードンメソッドの良さを実感しました。

私は「保育所等訪問支援」という仕事をしています。学校や保育現場に訪問していくアウトリーチ型の支援ですが、(支援内容を理解して頂く段階で)学校側に受け入れてもらうところでまだまだ苦戦することがあります。外部機関として教師とはまた違った立ち位置ですが、子どもたちの成長・発達を応援する一支援者として教師学や親業も学びを深めていきたいと思いました。

現場での実践事例がとても面白かったですし、大変参考になりました。解決よりもまず理解、本日1番の学びです。そして、長年取り組んでおられても、難しさを感じられておられ、それでも取り組み続けてみえる姿勢に力を頂きました。日々実践と反省、そしてまた実践と重ねてまいりたいと思います。

改めて親業・教師学の素晴らしさを感じました。ゴードンメソッドは信頼関係があってこそ、より良いものとなること。また、信頼関係や愛情があっても上手く伝わらない時、ゴードンメソッドを意識してきちんと思いを伝え、聞いていくことが大切であることを改めて学びました。相手が子どもであっても一人の人間として、また自分自身をも大事にして、お互いを尊重して修行を続けて行きたいと思います。

色々な場面で学んだことの実践を具体的に聞く機会となり、とても勉強になりました。私自身は保育園という場所に勤務し、乳幼児の子どもたち(保護者も含め)と関わっているので、小さい頃からこのような関わりが増えていくと良いなと改めて感じました。

能動的に聞く際は、困っているのは相手であることを忘れずに自己解決の手助けをする。うまくできたケースもできなかったケースも振り返りが大切。ゴードンメソッドのスキルを使う際は、自己理解、自他分離、フラットな心持ちを忘れない。

以前教師学を受講し、改めて良さを再確認しました。実践内容も大変参考になりました。

能動的な聞き方で「目の前の人を大切に」聞き、わたしメッセージで「自分の気持ちを正直に誠実に」伝えていき続けたいと改めて思いました。元気やパワーを頂きました。

信頼を築く人間関係作りをすることがやはり基盤になると再認識しました。

実際の現場の先生方の事例や取り組みは大変励みになります。改めて日々の振り返りをして、現場で使うことをもっとしていきたいと思いました。

ブレイクアウトルームで率直かつ深いお話ができ、よかったです。

(文責 教師学事例研究会実行委員会)